ルークス高等学院の完全オリジナル教材を用い、高校で学ぶべきすべての科目や、大学で初めて触れるような学問、また分野横断的なテーマについて幅広く学んでいきます。時間割では1・2限目において、100分1コマで開講されます。

対応教科

現代文

古典

数学

英語

世界史

日本史

地理

物理

化学

生物

地学

発展科目(一例)

政治学

経済学

社会学

心理学

法学

宗教

歴史学

哲学

倫理学

美学

科学

芸術

リベラルアーツで学ぶ内容

リベラルアーツ学習の特長

「暗記」ではなく「考え方」を

細かな”暗記”を第一優先にするのではなく、学習を通じて「考え方」を獲得し、「学ぶことへの好奇心」を育むことを目指しています。

学習指導要領に準拠

学習指導要領を網羅した内容となっているため、普通の高校で学ぶ事柄も押さえながら、さらに広く深く学ぶことができます。

「対話」を中心にした構成

一方的な講義ではなく、教員と学生が対話しながら進めることに最も重きを置いています。学生独自の好奇心をより伸ばしていきます。

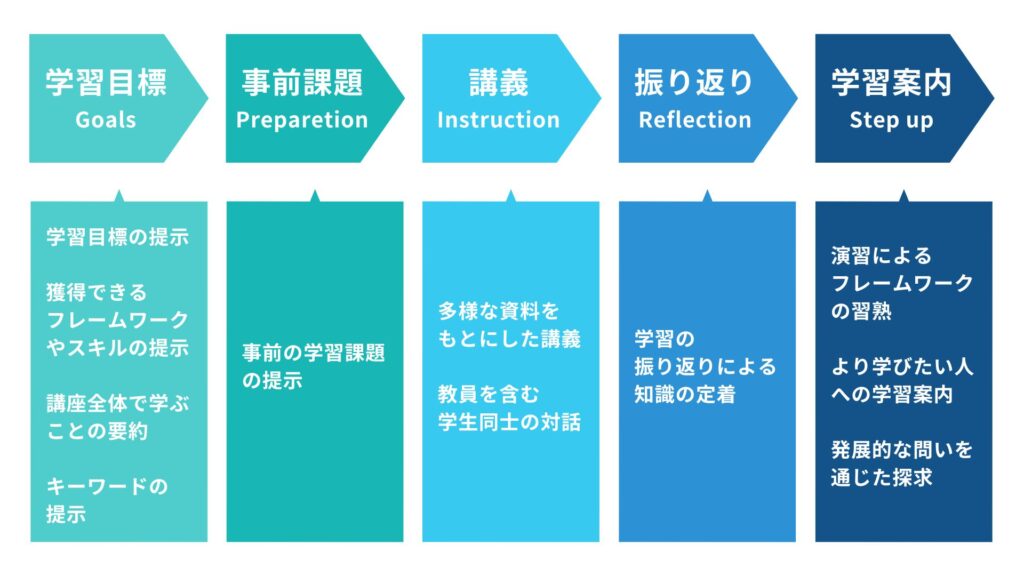

カリキュラムの設計

学習目標の提示

普通の学校では、その授業の中で何を学ぶべきかが必ずしも明確ではありません。

Loohcs高等学院では、授業の中で達成したい学習目標を明らかにすることで、その時間内で学ぶべきことに意識を向けることができるようになります。例えば、数学の授業ではまず「関数という概念を理解しよう」という目標を設定します。

獲得できるフレームワークやスキルの提示

普通の学校では、漠然と先生が板書をし、それを書き写し、問題演習をして、テストの結果で一喜一憂します。

Loohcs高等学院では、「知識」の暗記ではなく、知識を組み合わせることによって「ものの見方」を獲得することを目指します。具体的には、歴史上の人物を覚えるのではなく、「武士の時代」がなぜそしてどのようにして成立し、どのような社会を変えたのかを学ぶことになります。

講座全体で学ぶことの要約

普通の学校では、前回の続きから授業をすることが多く、一回一回の授業のポイントがぼやけてしまうことが大半です。

Loohcs高等学院では、一回の講座で一テーマを扱うのでそのようなことはありません。毎回の講座の冒頭には、その講座全体の要約が学生に提示されます。そのことによって、学生はその講座で学ぶことの全体像を知ることができます。全体の見通しをあらかじめ知っておくことで、学習に対するモチベーションを高めることができるようになります。

最低限知っておきたいキーワードの提示

普通の学校では、膨大な知識をただただ過不足なく教授することだけが目的とされています。

Loohcs高等学院では、覚えるべき知識は多くても1回の授業で5つのキーワードにまとめて提示します。そして、その5つのキーワードをもとにしてその授業で設定されているテーマを深めていきます。例えば、社会学(現代社会)のアイデンティティをめぐる問題というテーマを考える授業では「人種・レイシズム・エスニシティ・マイノリティ・移民」という5つのキーワードを最低限おさえるべき知識として提示します。

事前の学習課題の提示

普通の学校では、授業の前にはたいてい宿題が課せられます。授業はその宿題がある程度できていることが前提で進められていきます。

Loohcs高等学院では、事前の学習課題では簡単な事前の調べ学習が課せられることなります。事前の調べ学習は、授業でのディスカッションテーマに関係するものとなります。「アイデンティティ」をめぐる問題のテーマの際には、「日本が受け入れている『移民』の数を調べてみよう」などの課題が課されることになります。

多様な資料をもとにした講義

普通の学校では、教師による教科書に書いてあることの解説を中心に授業が進行していきます。

Loohcs高等学院では、教員の講義に加えて、動画や統計資料、専門書などさまざまな豊富な資料をもとに講義を行います。場合によっては、自分たちで手を動かしてみることで学んでいきます。このように、学生は文字情報だけではなく五感を通じて学んでいきます。多様な資料に触れながら学んでいくことで、大学あるいは社会に出た時に求められる資料収集および資料読解の能力も自然と身についていきます。

教員を含む学生同士の対話

普通の学校では、教師による一方的な授業がまだまだ主流です。

Loohcs高等学院では、どの講座においても教員による講義の後に必ず教員も含めた学生同士での対話の時間があります。対話のためのテーマはある程度決められており、その問いに従って学んだことをもとにして自分の言葉で対話をすることによって理解を深めていきます。

例えば、「日本はもっと移民を受け入れるべきだろうか」というテーマについて、全員で対話をしていきます。対話することによって自分の意見がクリアになると共に、異なる視点に気づくこともできます。また、対話の過程で新たな発想が生まれてくることもあります。Loohcs高等学院の講義の中心は対話と言っても過言ではありません。

学習の振り返りによる知識の定着

普通の学校では、基本的に授業は受けっぱなしで、定期テストまでほとんど振り返りの機会はありません。しかし、知識が定着するのは反省(リフレクション)によってであると言われています。

Loohcs高等学院では、講義を受けて、対話をする過程で学んだことを反省(リフレクション)し言語化する機会を毎回の講座で用意しています。学んだことをもとにして自分なりのものの見方を確立していくためには、何よりも自分との対話が必要不可欠なのです。

演習によるフレームワークの習熟

普通の学校では、演習とは基本的にはドリルのような問題集をただ闇雲に解くことがほとんどです。反復的な訓練は学習の定着に有効であるということは立証されていますが、ただ闇雲に演習することは学びのモチベーションを低下させるだけです。

Loohcs高等学院では、明確に設定された学習目標にもとづく演習が設定されています。一回の講座で学んだことを応用するような少しだけ難しい課題が設定されています。人間は少しだけ難しい課題に挑戦することによって成長すると言われています。学んだことと明確に結びつく演習をすることは、成長へのモチベーションにつながります。

より学びたい人への学習案内

普通の学校では、よほどいい先生に出会わない限りは、より深く学びたい時、次に何をすればいいのかを教えてくれる人はいません。

Loohcs高等学院は毎回の講義で必ずより深く学びたい人への参考資料の提示を行います。例えばそれは新書レベルの本から専門レベルの本まで学生のもっと学びたいという気持ちに応えたものになっています。Loohcs高等学院のカリキュラムでは、講義だけではものたりない学生もどんどん先へ進んでいくことができます。

発展的な問いを通じた探求

普通の学校では、決められた内容をただただ教授すればいいので、より発展的な問いを探求したい場合は大学に行ってからにしてくださいとお茶を濁されます。

Loohcs高等学院では、より学びを深めたい学生に対して発展的な問いを投げることで学生は探求的な学びを行うことができます。学生の意欲と関心次第では、どんどん先へ、どんどん深く学んでいくことができる環境がLoohcs高等学院には用意されています。

他のカリキュラムをみる

プロジェクト

学んだことをもとにプロジェクトに取り組み、過程でさらに学びを得ていきます。学校側でゴール設定はせず、学生自身がゴールを決め取り組むことが特長です。実践・研究・制作に焦点を当てて設計されています。